【鼻めがね】・・・・・・・・・・・・よしとし 第1回

A:はじめに

はるか、遙かな昔。長い時間の中で大勢の人たちが、大陸そして朝鮮半島から次から次へと海を渡ってやって来ました。この人々はいつのころからか、日本列島人になっていきました。

――弥生時代から奈良時代にかけての約1000年間に渡来してきた人々は百万人に達したという‐―― <考古学者 埴原 和郎>

その人々の持っていたいわゆる大陸文化も、日本列島の風土になじみ先住者とも共生し、育てられ伝えられていきました。

それらが現在の私たちの身のまわりでも生きていることに気付かされることがあります。

この《鼻めがね》では、それらの渡来文化をとりあげてお話していこうと考えました。

話のなかで皆さんが「エー!ウッソー!」と思われることがあったら、話し役の私はシメシメと思うのですが・・・・。

中国四大武術の一つ"太極拳"の思想『陰陽五行説』は次回からのお楽しみということにして、今回は肩の凝らない話、『中国四瑞(しずい)』から、早速はじまりはじまりです。

B:神霊視される四瑞

瑞兆、瑞気、瑞祥といわれるように、めでたい徴しが"瑞"です。瑞はいずれも想像上のめでたいとされる動物たちです。

鳳(ほう)・麟(りん)・亀(き)そして竜(りゅう)のことです。

B-1.鳳凰(ホウオウ)

凰がメスだそうです。この鳥?はお御輿の頂上で頑張っています。

B-2.麒麟(キリン)

麒がオスです。皆さんすでにご存知。この季節美味しい!ビールのラベルで有名です。

B-3.亀(キ・かめ)

亀といえば"長寿"です。未来を予知する能力があるとされ、古代から"亀卜(きぼく)"という占いが行われました。

B-4.龍(リュウ)

いわゆるドラゴンのことです。"恐竜"というように、竜は巨大なのでしょう。

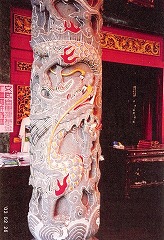

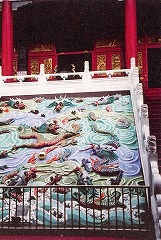

竜は中国の昔からの廟や宮殿の、屋根に、柱に、階段に、天井・欄間にとそれはもう至るところに装飾として使われています。日本でも、お宮さん、お寺さんで時に見つかることがあります。身近では大原美術館前の石橋にもいますネ。

| 写真1 廟の竜<台湾> |

|  |

| 写真2 廟の柱の竜<台湾> | 写真3 階(きざはし)の竜<台湾> |

実は、この《鼻めがね》の今回のテーマにしたいのは、この"竜"のことです。

なかでも古くから伝えられた"中国民話≪九匹の竜の息子たち≫"のお話です。

それでは私たちの祖先の命がけの旅に想いを馳せながら話しをすすめて行きましょう。

C:祖先神の竜

中国の歴史に最初に登場する王朝を"夏(か)"と呼びますが、この夏の人たちはもともと東南アジア系の人たちで、南の方から舟(どんな舟だったのでしょ

う

か?)で河川、湖沼を伝いながら北上し、そして黄河の流域で陸に上がり、洛陽盆地のあたりに都を定め、やがて国としての形態をとるようになったそうです。

遺跡などから、河南省の安陽市もその一つとされています。

この夏人たちは"蛇身の水神(竜)を祀った"といわれています。雲を起し雨を呼ぶ神なのです。

竜の神話(文化)はインドにもあって"人面蛇身で大海や地底に住み、雲・雨を自在に支配する力をもつ"とされています。

日本の竹取物語に「はやても竜の吹かする也」というのが出てきます。

夏(か)王朝の次が殷(いん)または商(しょう)ともいいます。(商売が上手だったそうです。)そして次の周(しゅう)、この前11世紀ごろになると、青銅器が造られるようになり、その飾りに竜が形となって出現してきました。

| 写真4 |

D:竜の姿・かたち

全体としては大蛇のようで4本の鹿の足、馬のたて髪、犬の爪、魚のうろこ、長い大きな髭などの姿です。"雲や雨をおこし万物に恵みをもたらす神"として中国の歴代の皇帝たちも自らを竜になぞらえたものです。

その極致を今の北京の明・清代王朝の故宮に見ることが出来ます。この故宮中央部東よりに、巨大なまことに立派な壁が空間を横切っています。これを『九竜壁』と言います。色彩も鮮やかな瑠璃瓦の九匹の竜がレリーフになって躍っています。

では、古代中国民話「九匹の竜の息子たち」のお話を。

| 写真5 |

E:『九匹の竜の息子たち』

"竜には九匹の息子たちがいた。これらの息子たちは、それぞれ外見が異なり、また性格も違っていた。"

※ 余談ですが、九人兄弟など今の日本では聞くこともできませんが、60年ほど前までは、ざらにあったことです。かく言う私も兄弟5人で3番目、姉2人からですと5番目です。ちなみにあなたは何番目?

E-1.長男の竜のこと

名前を贔屓(ビシ)と呼びます。名前の字に貝(物・財)がたくさんですが、重い物を背負うのを好むため、亀の形に変身し、地面に腹ばいになって重たい石碑を背負っています。さすが長男!いろいろ大変ですネ。

私は台湾のある公園で、兄弟が皆仲良く亀になって九基の石碑を背負って並んでいるのを見ました。助け合っているのでしょうか?!

| 写真6 |

E-2.次男の竜は

リ

チといい、遠くを眺めることと、ものを呑む(口偏がついていますね)のが好きです。そのためか屋根の棟瓦にはりつくように横たわっています。なか

には逃げ出すのを防ぐために、背中に剣を刺してあったりします。 また、棟瓦の両端を大きく呑んだ形で、建物を守っているのもこのリチです。日本の鬼瓦、

それから水を吹いて火から守ると言われる鯱(シャチ)のルーツかもしれません。

| 写真7 |

E-3.三男の竜

蒲牢(プロウ)という名で、吼えるのが大好きなため、釣鐘のつり金具にされ、鐘と一緒にゴ~~ンと鳴るのです。小さい上に見えにくい処に居ますので、鼻めがねでなく遠めがねをご用意!

|  |

| 写真8 | 写真9 |

E-4.四男の竜

ピークヮンといい、雑談が好きな性格で牢獄の入り口の上で睨みをきかせているそうです。 ケモノ偏で出来ている名のとおり見るからに恐い虎が吠えるとき

の形相です。私は六条院の明王院の「大護寺」という建物の扁額の上に見つけました。護っているのですね。迫力がありました。

| 写真 10 |

E-5.五男は

饕餮(トウテツ)です。2つの字とも"食"があるように、食べたり飲んだりが好きで、とにかく欲深く貪る性格だそうです。酒器や食器の飾りや模様にデザインされています。ラーメン丼の竜はこの人(竜)でしょう。

E-6.六男は

虫

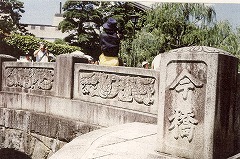

八虫夏(パシャ)です。水がパシャと覚えたらいいですね。水が大好きな性質らしく、橋の欄干や水路の出口、また故宮では防火用の水がめの取つ手の飾りにに

もなっています。大原美術館前の今橋のレリーフの竜はこの六男です。またお寺などの手水(ちょうず)所の竜など比較的いろいろな所に容易に見つかります。

――写真⑪・⑫

|  |

| 写真11 | 写真12 |

E-7.七男は

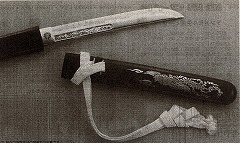

怖い目をして人を殺すことが好きだという物騒な息子です。

睚眦(ヤス)と言う名で(目偏にご注意!)日本刀の刀身に彫ってあったり、柄の飾りに使われていたりします。

| 写真13 |

E-8.八男は

しゅん猊(シュンニ)といい、火や煙、また話しを聞くことが大好きなため、お寺の香炉の周りや仏座などの飾りになっています。

私は空海上人ゆかりの善通寺の大香炉にこの八男をみつけました。

| 写真14 |

E-9.九男の竜は

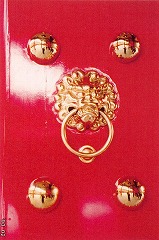

さあ、末っ子です。椒図(シュト)といいます。閉じこもる性質があり、他人が自宅に入るのも嫌いです。そのため左右両開きの大きな門扉の飾りになって門番をしています。

4年前に北京旅行の際、天安門正門の扉で見つけました。予期していなかった"発見"だっただけに「あっ!あれだ!」と感動したものです。

| 写真15 |

| 写真16 |

F:九匹の竜の息子の名と性格

これで九匹の竜の兄弟の話は終わりました。名前の漢字のことですが、見たことも無い漢字ばかりでした。辞書にもあまり出ていません。なにしろ文字も無

かったころの民話ですから、漢字は後になって適当に作られたものと思います。貝が、虫が、それに目や食など、きっとその竜の性格を考え合わせてつくったこ

とでしょう。

文化とは案外こんな面白い一面があるのかも知れませんね。

また、どうもあまり好ましくない性格の息子たちでした。考えてみると、字も紙も従って法律も無い時代のことで、話す聞かせるという口伝が唯一の方法であったでしょう。

「こんな性格・行動はダメだ!」という反面教師的な比喩をふくんだ民話としてごく自然に伝えられたものでしょう。そのようにして、竜の形が暮らしの随所に造られる様になっていったのでしょう。

以前、私がこの民話を友人にしたことがありました。黙って聞いていたその友人は「僕は九人兄弟だ!この竜の話しは当っとる!!」と、急に神妙な顔になられたことを思い出します。しかしその友人が果たして何番目の息子だったのか?未だに聞かずじまいです。

G:竜と稲作のルーツ

初めのほうの『祖先神の竜』でお話した夏人から分派した人たちに越(えつ)の人、さらに呉の人もいました。この越人・呉人は揚子江沿岸やその南の海岸沿いに住む海洋民族だったとする説があります。

この人たちが困難な航海に挑み、東の日本列島に稲作をもたらしたいわゆる弥生人といわれる人たちなのでしょう。"雲や雨の竜神"も米と一緒に渡ってきたと考えられます。

現在長崎地方などでペーロン(飛竜・白竜)という競漕のお祭りがありますが、歴史の再現を見る思いがします。

| 絵図1 |

|

| 地図2 |

H:今回のまとめ

漢人、ことに台湾に行くと強く感じるところですが、自分を"竜の国の人"と称えたりします。そして祀ることもしています。

このように、実在しない竜なのですが、トーテム(シンボル)として日本人の暮らしの中にも随所にその姿を見ることができます。

実は、伝統武術太極拳の発生・伝承地がこの竜の文化と同じルーツをたどった土地のように思えてなりません。

⑱の地図で、揚子江支流域の白帝域に近いところの武当山(道教の聖地。武術発生の地)。次に黄河流域の洛陽市。その近くの少林寺(少林寺拳法)。それに殷の遺跡がある安陽市も探してみてください。

おわり